抱着解除痛苦的希望,王女士来到了辽宁一脉阳光医学影像中心。影像医生建议进行头部磁共振(MR)检查,特别是针对三叉神经区域的精细扫描,希望能找到疼痛的根源。

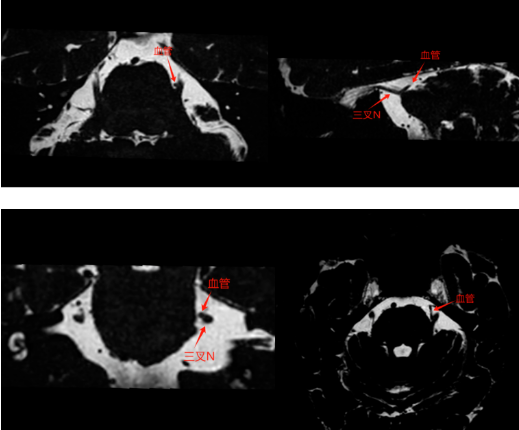

王女士MR结果表现

左侧三叉神经内侧可见细小迂曲血管影,为小脑上动脉,局部与三叉神经密切接触压迫(红箭),其间隙消失。右侧三叉神经上方亦见迂曲小血管影,神经与血管之间间隙稍变窄,目前未出现临床症状。

三叉神经像一条重要的电缆,血管就像旁边的一根水管。正常情况下,它们之间有足够的“安全距离”。在王女士左侧三叉神经走行区,这根水管(血管)发生了弯曲或移位,紧紧地贴在了电缆(神经)上,甚至产生了压迫。每一次心跳带来的血管搏动,都可能像小锤子一样反复敲击刺激着这根敏感的神经,这就是引发她左侧面部“闪电样”剧痛和抽动的直接物理原因!这很可能就是原发性三叉神经痛的典型表现—— 神经血管压迫。

认识天下第一痛:“三叉神经痛”

1、它是我们颅脑发出的第5对脑神经,主要负责面部的感觉(触觉、痛觉、温度觉)和咀嚼肌的运动。

2、它像一棵树,主干从脑干发出后分成三大分支(眼支、上颌支、下颌支),分别支配前额/眼周、面颊/上唇/上排牙、下颌/下唇/下排牙/舌前2/3的区域。王女士的疼痛主要在左侧面颊和下颌区域。

1、原发性(最常见,90%以上):根本原因就是像王女士这样,血管(通常是动脉,少数是静脉)长期压迫、摩擦三叉神经根部(靠近脑干的位置最脆弱),导致神经外层的髓鞘受损。受损的神经就像“漏电的电线”,对轻微的刺激(如触碰、吃饭、说话、刷牙、冷风)都产生异常、剧烈的疼痛信号。

2、继发性(较少见):由肿瘤、囊肿、多发性硬化、血管畸形、炎症等疾病直接损伤三叉神经或其通路引起。

阵发性:突然发作,突然停止,像电击、刀割、撕裂样。

剧烈性:疼痛程度极高,难以忍受。

触发点:面部特定区域(如口角、鼻翼、牙龈)轻微触碰即可诱发剧痛(“扳机点”)。

间歇期:发作间期可完全正常。

伴随症状:疼痛时可伴有同侧面部肌肉反射性抽搐(故也称“痛性抽搐”)。

三叉神经痛≠普通脸痛/牙痛:它是特定神经受压或损伤导致的剧烈、阵发、触发性的剧痛。

MR检查(特殊序列)是诊断关键:高分辨率MRI(如3D-CISS、FIESTA、TOF等)能清晰显示神经(如三叉神经、面神经)与周围血管(如小脑前下动脉、基底动脉)的解剖关系,敏感性和特异性较高,是目前诊断原发性NVC(如三叉神经痛、面肌痉挛)的影像学金标准。

优势:无创、可重复,能排除肿瘤、囊肿等继发性病因。

术前定位:明确压迫血管的位置、类型(如动脉/静脉)和程度,帮助制定手术方案(如微血管减压术的入路选择)。

预后评估:某些研究显示,MRI显示的压迫程度与手术效果相关(但并非绝对)。

血管压迫是主因,接触≠一定致病:MR看到血管靠近神经很常见,只有明确压迫导致神经形态改变或引起症状才具临床意义(如王女士左侧面部症状)。

及早就医明确诊断:面部剧烈疼痛切勿仅当“牙痛”或“上火”处理,应尽早寻求神经内科或神经外科医生的专业诊断及精准医学影像助力。

王女士的经历提醒我们,面对顽固的面部疼痛,精准的影像学检查(如MR)结合专业的解读,是拨开迷雾、找到病因、制定有效治疗方案的关键第一步。

理解疾病,科学应对,是战胜疼痛的基础。